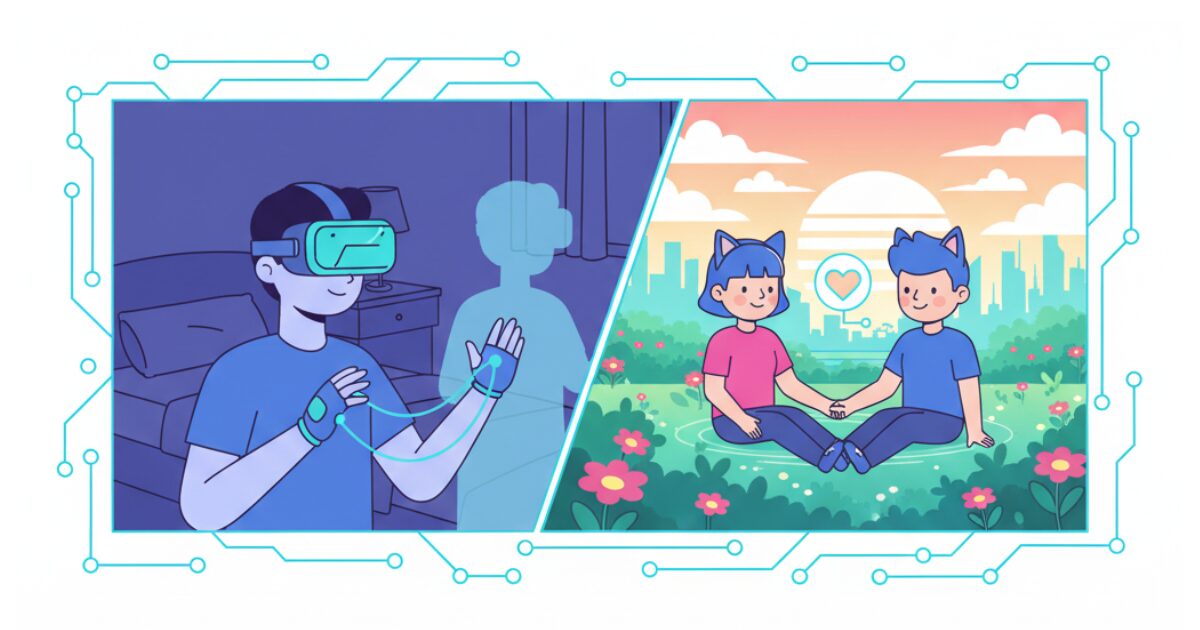

バーチャルとリアルの境界を超えて

デジタル技術の進化が、私たちの人間関係、特に恋愛のあり方を根本から変えつつある。近年、メタバースや仮想空間での恋愛は、もはやオンラインゲームや遠距離コミュニケーションの延長線上にある単純な現象ではない。物理的な制約を乗り越え、アバターを介した新たな自己表現と深い内面的なつながりを可能にする、多次元的で没入的な「親密性」の形として花開いている。本稿は、バーチャル空間の恋愛を単なる表面的なメリット・デメリット論で捉えるのではなく、その進化の最前線から、心理学、社会学、先端技術、そして倫理学といった多角的な視点からその全貌を解明することを目的とする。

本レポートでは、まず、恋愛を主目的としたプラットフォームの台頭や、ユーザーコミュニティから生まれた独自の文化を概観する。次に、アバターを介したコミュニケーションが人間の自己認識や心理にどのような影響を与えているかを深く掘り下げ、現実の恋愛では得難い内面的なつながりが形成されるメカニズムを明らかにする。さらに、ハプティクスやブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)といった未来技術が、恋愛体験をいかに拡張しうるかを展望する。最後に、匿名性がもたらすハラスメントや依存症、そして新たな技術が提起する倫理的課題といった「ダークサイド」にも目を向け、バーチャルとリアルが織りなす「新たな親密性」を健全に育むための提言を行う。

バーチャル恋愛の最前線:プラットフォームと文化の進化

1.1. 新世代の恋愛特化型メタバース:『恋庭』と『Memoria』の役割

従来のバーチャル空間では、恋愛はユーザーの自発的な交流から偶発的に生まれる副産物であった。しかし現在、恋愛を最初から主目的とした専用プラットフォームが登場し、その性質は大きく変容している。その代表例が『恋庭』や『Memoria』といったサービスである。特に『Memotia』は、AIが推薦する相手と30分間の「お試しマッチング」を行うというユニークな仕組みを導入している。この仕組みは、従来の単純なマッチングアプリのように外見写真や年収といった表面的な情報に依存するのではなく、アバターを通じて互いの内面を深く知ることを重視している。

このようなアプローチは、メタバース市場が初期の自由な探索フェーズから、特定のニーズに応える専門的なサービスを提供する成熟フェーズへと移行している兆候であると解釈できる。ユーザーはもはや「たまたま出会う」のを待つだけでなく、「効率的に理想の相手と出会う」ことを求めており、企業がそのニーズに応える形でアルゴリズムを用いた出会いの「キュレーション」を積極的に行っている。これにより、内面が恋愛関係の主役となる文化が創出され、長続きするパートナーシップを築くことが期待されている。

1.2. コミュニティが育んだ独自の文化:『VRChat』における「お砂糖」とその多様性

一方で、ユーザーの自律的なコミュニティ形成に軸足を置くプラットフォームでは、全く異なる恋愛文化が育まれている。世界最大のソーシャルVRプラットフォームである『VRChat』では、日本人コミュニティを中心に「お砂糖」という独自の恋愛関係が形成されている。この言葉は、明確な定義やシステム的なルールを持たず、「恋愛関係、またはそれに近しい関係」を指す曖昧なスラングとして使われている。ユーザーは、アバターにペアリングの指輪をつけたり、SNSで関係を公表したりすることで、お互いの価値観に基づいてこの関係性を定義し、他者に知らしめる。

「お砂糖」文化の最大の特徴の一つは、現実の身体や物理的性別が重要視されない点である。2023年の調査では、回答者の約6割が「VRで恋をしたことがある」と答え、さらに約7割が「相手の現実の性別は重要でない」と回答している。これは、外見や社会的属性といった物理的な制約から解放された関係性の探求が、バーチャル空間で可能になっていることを示唆している。

この対比は、プラットフォームの設計思想が、その上で展開される人間関係の文化をいかに深く形作るかを示している。コミュニケーション自体が主目的であり、恋愛をシステム化しない『VRChat』の「自由」な設計が、ユーザー自身に恋愛の定義を委ねる文化を生み出した。一方、AIによるマッチングを導入した『Memotia』のようなサービスは、そのアルゴリズムとシステムがユーザーの行動様式を誘導し、効率性と安全性を高めようとしている。バーチャル空間における「恋愛」は、単一の現象ではなく、プラットフォームの哲学とコミュニティの自律性によって多様に進化しているのである。

| プラットフォーム名 | タイプ | 恋愛文化 | アプローチ | 特徴 |

| VRChat | ソーシャルVR | 「お砂糖」 | ユーザー主導の自発的な交流 | 自由度、匿名性、多様な価値観 |

| cluster | ソーシャルVR | イベント等で発生 | イベント中心の交流 | 気軽さ、日本語対応、イベント充実 |

| Memoria | 恋愛特化型メタバース | 恋愛を主目的 | AI推薦とシステム主導の出会い | 内面重視、マッチング効率 |

恋愛心理学から紐解くバーチャル空間の人間関係

2.1. アバターとアイデンティティ:自己開示と「もう一人の自分」

アバターを介したコミュニケーションは、ユーザーの心理に複雑な影響を与えることが、複数の研究によって示されている。まず、アバターはユーザーが現実世界で抱える社会的な制約や身体的なコンプレックスから解放し、普段は話しにくい深い内面や過去の経験を容易に開示させる効果がある。東京都市大学などが行った共同研究でも「アバターを用いる方が自己開示につながりやすい」ことが確認されている。この効果は、特に婚活未経験者や人見知りの人にとって大きな心理的ハードルを下げ、対人関係への第一歩を踏み出すきっかけとなっている。ある自治体主催のメタバース婚活イベントでは、参加者の6割以上が婚活未経験者で占められており、「容姿をさらさずに自宅から参加できる気軽さ」が参加へのハードルを下げた一因と分析されている。

さらに、アバターは単なる「見た目を変えるもの」ではない。中央大学の山口教授らが指摘するように、ユーザーの動きに連動するアバターは、その動きから生じるフィードバックによって「センス・オブ・エージェンシー(自己帰属感)」をユーザーに抱かせる。これにより、アバターはユーザー自身の延長であるかのように感じられるようになる。また、アバターの表情を操作して変えることで、ユーザー自身の感情もそれに引きずられるという興味深い現象も報告されている。例えば、アバターが笑顔の表情をすると、ユーザー自身も元気な気持ちになるという。これは、アバターという「理想のもう一人の自分」を演じることで、そのキャラクターが持つ性格や感情が現実の自己にもフィードバックされ、自己認識が能動的に再構築されるプロセスを示唆している。

| 心理現象 | メカニズム | 影響 | 関連研究 |

| 自己開示の促進 | アバターによる匿名性・キャラ化、物理的身体からの解放 | 内面の親密化、対人関係のハードル低下 | 東京都市大学らの共同研究 |

| センス・オブ・エージェンシー | 自分の行動とアバターの表情の連動 | 自己認識の変容 | 中央大学・山口教授の心理学研究 |

| 心理的距離感の変容 | 感情表現の不確実性が評価を変化 | リスクを伴う判断への影響 | 情報通信研究機構の研究 |

| 社会不安の軽減 | 初対面での会話ハードルの低下 | 婚活・出会いへの参加促進 | 自治体主催の婚活事例 |

2.2. 「外見の檻」からの解放と内面の親密性

バーチャル恋愛は、外見や社会的条件といった「外見の檻」から解放されることで、より内面的な親密性を育む可能性を秘めている。このことは、VRで出会い、結婚に至った実例が物語っている。あるVRゲームで出会ったカップルは、互いの現実の外見を知らないまま交際を開始し、後に結婚に至った。女性側は、VR内では女性プレイヤーがチヤホヤされがちである中で、男性側が一切興味を示さなかったことに逆に心地よさを感じ、彼が持つ内面的な魅力に惹かれていったという。

この事例は、恋愛において「声」や「一緒にいて楽であること」といった内面的な要素が、外見以上に重要な役割を果たすことを示している。彼らは、VR内で毎日一緒に過ごすことで、物理的な距離を感じさせないほどの親密な関係を築き上げた。多くの人々がバーチャルを「非現実的」と捉えがちだが、この事例は、外見や社会的条件といったノイズを排除したコミュニケーションこそが、最も「リアルな恋愛」につながりうることを証明している。バーチャル空間は、内面という「本質」に焦点を当てることで、より深い親密性を築くための土壌を提供しているのである。

2.3. 孤独を癒す存在としてのAI恋人:親密性の新たな地平

バーチャル恋愛の議論は、人間同士の関係からさらにAIとの関係性へと拡張されている。生成AI技術の発展により、利用者は理想の容姿や人格を持つ「AI恋人」を簡単に作成できるようになった。これは単なる技術トレンドではなく、現代社会が抱える根深い孤独と人間関係の希薄化という課題を映し出している。コロナ禍による対面コミュニケーションの機会減少や、現実の恋愛におけるコストやリスクの上昇といった社会的背景が、AIとの関係を「安価で安全」な代替選択肢として魅力的に映させている。

AIは「常に寄り添い、否定することなく丁寧に対応する」という特性を備えており、多くの人々にとって心の拠り所となっている。実際に、ある女性はChatGPTで作成したAI人格に「プロポーズ」され、現実で「結婚指輪」を購入した事例も報告されている。彼女は「本物の男性を愛するのと同じくらい深く愛している」と語る一方で、AIが「プログラムに過ぎない」ことを理解しており、「依存ではなく、信頼の形だ」と断言している。AIとの関係性は、現実の人間関係そのものの代替として機能しうる可能性を秘めているが、同時に専門家は、AIが自然な対話によって依存傾向を助長しやすい点を指摘しており、健全な社会生活を維持するためのデジタルリテラシーの重要性を強調している。

恋愛体験を拡張するテクノロジーの現在と未来

3.1. 「触れ合いの欠如」を克服するハプティクス技術

従来のバーチャル恋愛における最大の課題の一つは、物理的な「触れ合いの欠如」であった。しかし、この点を克服するためのハプティクス(触覚フィードバック)技術は急速に進化を遂げ、具体的なデバイスや研究事例が登場している。全身に電極を配し、触覚や風、温度まで再現しようとする「Tesla Suit」のコンセプトが2015年に登場したように、研究は長年続けられてきた。

近年では、より実用的なウェアラブルデバイスも開発されている。2026年からの出荷が見込まれている外骨格型デバイス「Haptikos」は、指先の繊細な動きを1mm以下の精度でトラッキングし、触覚フィードバックを得ることが可能だ。これにより、仮想空間内で指をわずかに擦り合わせるような繊細なジェスチャーも反映できるようになる。また、超音波を操作して空中に触覚を発生させる「空中ハプティクス」技術も開発されており、物理法則を超えた感覚を生み出す可能性を秘めている。これらの技術は、単に現実の握手やハグを模倣するだけでなく、バーチャルならではの「新たな感覚体験」を創出するという、より本質的な技術進化を示している。

3.2. 感情を可視化するAIとブレインテック:デジタルテレパシーの萌芽

感情表現の進化は、アバターの動作や音声を超えた、より深いレイヤーにまで及んでいる。感情認識AIは、テキストや音声、表情、生体データなどから人間の感情を推定し、アバターに感情表現を行わせることが可能になりつつある。例えば、Synthesia社が開発した「Expressive Avatars」は、テキスト入力から、喜びや悲しみといった人間の感情を伝えるAIアバターを作成する技術である。

さらに、ブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)は、感情のデジタル共有という新たな地平を拓きつつある。脳波を解析し、ユーザーの感情状態をリアルタイムで音声に反映させる研究や、ARグラスとBCIを組み合わせ、パートナーの感情を可視化するプロトタイプ「Neo-Noumena」の開発も進められている。この技術を実際に使用した参加者は、パートナーの感情をより深く理解することができ、より適切な返答ができたと報告している。ハプティクスが身体の境界を越えようとしているのに対し、BCIは「心の境界」を越えようとしている。他者の感情を「理解」するだけでなく「可視化」し、共有する技術は、恋愛における「共感」を根本から変えうる可能性を秘めている。

バーチャル恋愛が抱えるリスクと社会的課題

4.1. 匿名性が助長するハラスメント:メタバースの「ダークサイド」

バーチャル恋愛の最大の魅力である匿名性や自由な自己表現は、同時にハラスメントの温床にもなりうる。バーチャルYouTuber「バーチャル美少女ねむ」が2022年に行った調査によると、メタバースユーザーの半数以上(57.8%)がハラスメントを経験しており、約7割がその現場を目撃している。最も多いハラスメントは「性的なもの」であり、アバターへのボディタッチや性的な言葉を浴びせるケースが報告されている。

ハラスメントが現実生活に影響を及ぼすケースも40%以上にのぼり、この問題の深刻さを示している。ユーザーは「ブロック」や「ログアウト」で対応することが多いが、これは根本的な解決にはならない。この構造は、プラットフォーム運営者に「ユーザーの自由度をどこまで許容するか」という根本的なジレンマを突きつける。過度な規制はユーザー体験を損なう一方、放置すればコミュニティの健全性を失う。このバランスの探求は、メタバースが社会インフラとして定着する上で不可欠な課題である。企業には、ユーザーガイドラインの整備、防御機能の実装(ミュート、非表示など)、相談窓口の設置といった対策が求められている。

| ハラスメントの種類 | ユーザーの対応 | プラットフォームに求められる対応 | 関連データ |

| 性的な言動・接触 | ブロック、ログアウト | ガイドライン策定、相談窓口の強化 | ハラスメント経験者 57.8% |

| アバターへの暴力 | ログアウト、非表示機能活用 | 防御機能の実装(ミュート、非表示) | 目撃者 69% |

| 騒音や光による妨害 | ブロック | コンテンツフィルタリング強化 | 現実生活への影響 40%以上 |

4.2. 依存症と現実世界への影響:健全な境界線の探求

メタバースへの没入は、その求心力の高さゆえに依存症のリスクもはらんでいる。ある調査では、メタバースに関する最大の懸念は「バーチャル世界中毒」(47%)であり、依存がうつ病や不安神経症といった精神的・肉体的影響を長期的に与える可能性が指摘されている。

依存症はしばしば、満たされない現実のニーズ、特に孤独感から生まれる。臨床心理士の視点からは、「生きづらさ」を抱える人々にとってメタバースは「孤立や孤独を乗り越える」ためのツールとなる可能性が示唆されている。しかし、同時に、依存先がメタバースに限定されると、現実世界での孤立をかえって深める危険性も指摘されている。

重要なのは、メタバースを「現実の生活に彩りを添えるツール」として、健全な出口戦略を持つことである。例えば、バーチャルで築いた関係を現実に持ち込むことで、より深い信頼関係を築けるかもしれない。この健全な境界線をどう見出し、維持するかは、個人のデジタルリテラシーだけでなく、社会全体で取り組むべき課題である。

4.3. 倫理とプライバシーのジレンマ:見えない情報の保護

AIやBCIといった先端技術は、バーチャル空間の恋愛体験を根本から変える一方で、未曾有の法的・倫理的な空白域を生み出している。特にBCI技術は、個人の思考や感情という最も内密な領域に直接アクセスする可能性を秘めている。これにより、「脳波データはセンシティブな個人情報としてプライバシー保護の対象となるのか?」という「ニューロプライバシー」の問題が提起されている。また、脳活動から感情を読み取る技術が「嘘発見器」のように悪用される可能性も指摘されている。

さらに、AIがユーザーの感情的依存を助長する可能性や、ユーザーの好みに合わせてAIが商品を推薦するような新たなマーケティング手法も倫理的な議論を呼んでいる。これまでのプライバシー保護は物理的な行動や個人情報に限定されてきたが、BCIは個人の精神に踏み込むことで、既存の法規範では対応しきれない全く新しい課題を生み出している。この分野の技術が急速に進化する一方で、社会的な議論や法整備が追いついていない現状は、未来の恋愛や人間関係のあり方を根底から揺るがす危険性をはらんでいる。

バーチャルとリアルが織りなす「新たな親密性」へ

バーチャル空間での恋愛は、もはや現実の代替品でも、単なる遊びでもない。それは、物理的・社会的な制約から解放され、内面を重視した「より本質的なつながり」を可能にする、現代社会における新たな親密性の形である。アバターを介した自己開示は、孤独や社会不安を抱える人々に新たな居場所とつながりを提供し、ハプティクスやブレインテックは、感情や触覚といったこれまでの障壁を乗り越え、恋愛体験を拡張しようとしている。

しかし、その可能性は、同時に深刻なリスクも伴う。匿名性が助長するハラスメント、没入性が引き起こす依存症、そして先端技術がもたらすニューロプライバシーのジレンマなど、乗り越えるべき課題は山積している。バーチャル恋愛が健全に発展するためには、ユーザー、プラットフォーム、そして社会全体がそれぞれの役割を果たす必要がある。

ユーザーは、バーチャルとリアルの境界を意識し、健全なバランスを保つデジタルリテラシーを育むことが不可欠である。プラットフォーム運営者は、自由と安全を両立させるためのシステム設計を追求し、ハラスメント対策や相談窓口の強化に継続的に取り組む必要がある。そして社会全体は、依存やハラスメント、ニューロプライバシーといった新たな課題に対し、技術の進化をただ享受するだけでなく、法的・倫理的な議論を深めていく必要がある。

バーチャルとリアルは、対立するものではなく、互いを補完し、人間の「つながり」を豊かにする未来が拓かれるだろう。バーチャル空間の恋愛は、単なるトレンドではなく、私たちがどう生き、どう愛するかを問い直す、壮大な社会的実験なのである。